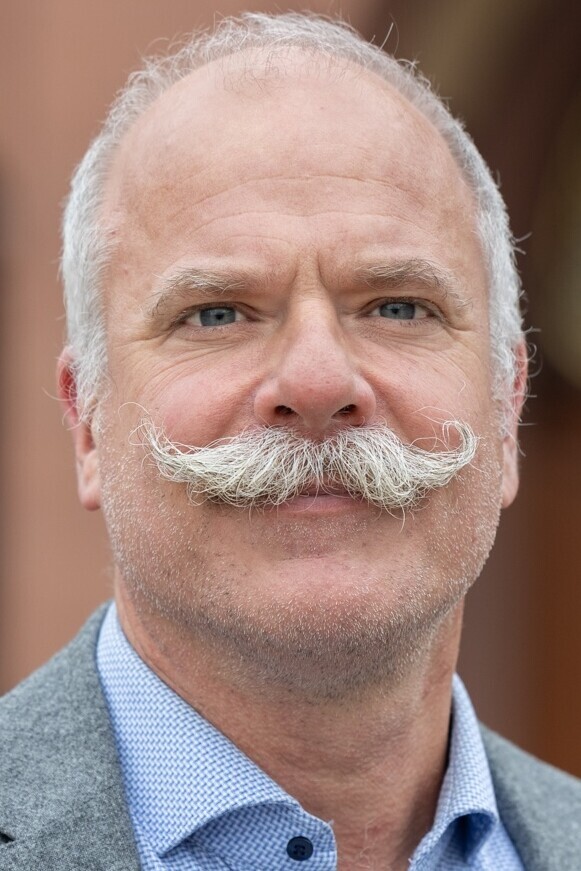

Julian Dierkes – Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften

Interview mit Dr. Julian Dierkes, Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften

Wer hat Sie während Ihrer Karriere besonders beeinflusst oder als Mentor geprägt?

Während meiner Karriere hatte ich das Glück, von vielen inspirierenden Mentor*innen begleitet zu werden. Rückblickend auf den Beginn meines Studiums denke ich sofort an Neil Smelser, der mich in einer Soziologievorlesung, während meines zweiten Bachelor-Semesters für das Fach begeisterte und später meine Bachelorarbeit betreute. Während meines Masterstudiums und meiner Promotion prägte mich besonders mein Betreuer Frank Dobbin, von dem ich nicht nur fachlich, sondern auch in Bezug auf die Wissenschaft als Profession enorm viel lernte.

Als ich meine ersten Schritte im Studien- und Wissenschaftsmanagement machte, waren es insbesondere mein Institutsdirektor sowie eine erfahrene Mitarbeiterin im Studiengangsmanagement, die mich inhaltlich und stilistisch prägten. Von ihnen konnte ich wertvolle Einblicke sowohl in strategische Entscheidungen als auch in einen wirkungsvollen Führungsstil gewinnen – Erkenntnisse, die mich in meinen Rollen als stellvertretender Direktor und später als Prodekan maßgeblich beeinflussten.

Wie hat sich Ihr wissenschaftlicher Werdegang entwickelt, und welche thematischen Schwerpunkte haben Sie im Laufe Ihrer Forschung gesetzt?

In meinem Bachelorstudium habe ich Soziologie als Hauptfach und Philosophie als Nebenfach studiert. Während dieser Zeit entwickelte ich ein wachsendes Interesse an der japanischen Sprache und Kultur, was mich schließlich dazu veranlasste, ein Auslandsjahr in Tokio zu verbringen. Im Masterstudium und während meiner Promotion vertiefte ich meine soziologischen Studien mit einem besonderen Fokus auf Japan.

Meine Forschung hat sich im Laufe der Zeit inhaltlich weiterentwickelt. Zunächst beschäftigte ich mich mit der Konstruktion nationaler Identität durch Geschichtsbildung, bevor mein Interesse sich auf das organisatorische Verhalten großer US-Unternehmen verlagerte. Später setzte ich mich intensiv mit der Reform der juristischen Ausbildung in Japan auseinander und erforschte ergänzende Bildungssysteme, sowohl global als auch mit besonderem Blick auf Japan. In den letzten Jahren richtete sich mein Fokus zunehmend auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Mongolei, insbesondere Demokratisierungsprozesse und Bergbaupolitik. Darüber hinaus habe ich mich mit den Auswirkungen digitaler Diplomatie auf internationale Beziehungen beschäftigt.

Im Laufe meiner Karriere hat sich meine Herangehensweise verändert. Während ich mich zunächst vor allem auf analytische sozialwissenschaftliche Forschung konzentrierte, lege ich heute zunehmend Wert darauf, die praktischen Implikationen meiner Arbeit sichtbar zu machen und direkt in den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu treten.

Was hat Sie dazu bewogen, nach Ihrer Zeit in Kanada an die Universität Mannheim zu wechseln und hier eine neue berufliche Heimat zu finden?

Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie Wissenschaft und Lehre organisiert werden – und vor allem, wie sie noch besser gestaltet werden können. Bereits während meiner Promotion begann ich, mich praktisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Über die letzten 15 Jahre hatte ich immer mehr Gelegenheiten, die oft unscheinbaren, aber entscheidenden Stellschrauben im Hochschulmanagement kennenzulernen. Dieses wachsende Interesse führte mich schließlich in meine letzte Position als Senior Associate Dean für Studierende an der University of British Columbia, wo ich mich intensiv mit Themen wie Studienfinanzierung, Stipendienvergabe und der strategischen Weiterentwicklung von Graduiertenprogrammen befasste.

Gleichzeitig spielte der Wunsch nach vielen Jahren in Kanada nach Deutschland zurückzukehren, eine entscheidende Rolle. Die Universität Mannheim bot mir hier eine besonders reizvolle Perspektive: Als eine der führenden sozialwissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland und mit ihrem Modell eines hauptamtlichen Dekans vereint sie exzellente Forschung mit innovativer Hochschulverwaltung. Besonders spannend finde ich auch die Größe der Universität. Während ich an der University of British Columbia für die Förderung von rund 11.000 Masterstudierenden und Promovierenden verantwortlich war – also etwa so viele Studierende, wie die Universität Mannheim insgesamt hat –, erlebe ich hier eine persönlichere und direktere Hochschulkultur. Schon nach wenigen Wochen begegne ich vertrauten Gesichtern auf dem Campus, und ich freue mich darauf, viele Studierende und Promovierende persönlich kennenzulernen und mit ihnen in den Austausch zu treten.

Wie sehen Sie ihre Rolle als Dekan?

Als Dekan verfolge ich drei Hauptziele zu verfolgen: die Förderung exzellenter Forschung und Lehre sowie die Schaffung eines positiven und gesunden Arbeitsklimas für alle Mitglieder der Fakultät. Dabei verstehe ich das Dekanat als eine zentrale Schnittstelle, die den Austausch zwischen einzelnen Personen, Gruppen und der Universität erleichtert und fördert.

Meine Position gibt mir das Privileg, verschiedene inhaltliche und strukturelle Bereiche zu überblicken. Dadurch habe ich nicht nur die Möglichkeit Prozesse zu gestalten, sondern auch durch gezielte Vernetzung den Austausch neuer Ideen zu unterstützen und Innovationen voranzutreiben.

Welche Herausforderungen sehen Sie derzeit für die Fakultät, und welche Pläne haben Sie, um die Qualität von Lehre und Forschung weiter zu verbessern?

Eine zentrale Herausforderung für die Fakultät besteht darin, gesellschaftliche Entwicklungen im Blick zu behalten, auch wenn sie außerhalb unseres direkten Einflussbereichs liegen. Geopolitische Veränderungen, ein scheinbar sinkendes Vertrauen in die Wissenschaft und sich wandelnde Erwartungen an Karrierewege sind nur einige der Faktoren, die uns als akademische Institution betreffen. Gleichzeitig gibt es interne Veränderungen, die unmittelbar unsere Arbeit prägen – etwa die Weiterentwicklung der klinischen Ausbildung in der Psychologie oder die wachsende Bedeutung von Big Data und Künstlicher Intelligenz, die sowohl Studium als auch Forschung nachhaltig beeinflussen werden.

Gerade in einer Zeit, in der moderne Gesellschaften – und insbesondere Demokratien – immer mehr Entscheidungen treffen, die öffentlich hinterfragt, begründet und auch wieder verworfen werden, kommt den Sozialwissenschaften eine entscheidende Rolle zu. Individuen bewegen sich in einem zunehmend komplexen Umfeld voller Möglichkeiten und Zwänge. Die empirisch fundierte, evidenzbasierte Forschung, für die die Mannheimer Sozialwissenschaften zu Recht bekannt sind, bietet eine wichtige Entscheidungs-, Informations- und Verständnisgrundlage. Unsere Absolventinnen und Absolventen tragen diesen Fokus auf Evidenz in ihre Karrieren, unsere Daten informieren direkt gesellschaftliche Entscheidungen und unsere Forschung trägt allgemein zu einem besseren Verständnis von Individuen und Gruppen in unserer Gesellschaft bei – eine Relevanz, die in der aktuellen weltpolitischen Lage mit Kriegen, der aktiven Untergrabung von Demokratien und der offensichtlichen Widerlegung eines „Endes der Geschichte“ umso bedeutsamer wird.

Für konkrete Pläne ist es für mich derzeit noch etwas früh, da ich zunächst die internen Abläufe und Strukturen der Fakultät genau kennenlernen möchte. Insbesondere im Bereich der Lehre geht es darum, zu verstehen, wo Anpassungsbedarf besteht und welche Entwicklungen gewünscht oder notwendig sind. In der Forschung habe ich bereits wahrgenommen, dass es ein starkes Interesse an einer intensiveren Teilnahme an Verbundprojekten gibt – ein Bereich, auf den ich daher besonders achten werde. Und natürlich brauchen die Mannheimer Sozialwissenschaften mehr Mongolei! Wenn das Café Soleil erst in „Narantuya“ umbenannt ist und die erste Jurte vor der Tür steht, wird alles noch besser.

Was meinen Sie mit, dass die Mannheimer Sozialwissenschaften mehr Mongolei brauchen?

Nun ja, als Mongoleiforscher finde ich natürlich, dass die Fakultät mehr Mongolei braucht...

Ein Aspekt an der Forschung zur Mongolei, der mich von meinen ersten Besuchen an fasziniert hat, ist die außergewöhnliche Geschwindigkeit des politischen und gesellschaftlichen Wandels. Diese Dynamik hängt stark mit der Bevölkerungsstruktur des Landes zusammen. Wandel an sich ist nicht immer positiv, aber die Offenheit, sich darauf einzulassen, ihn zu ermöglichen oder sogar aktiv zu gestalten, ist eine spannende Eigenschaft – nicht nur für Länder, sondern auch für Institutionen.

Mehr Mongolei an den Mannheimer Sozialwissenschaften könnte also bedeuten: mehr Offenheit für Wandel, mehr Bereitschaft, sich auf neue Entwicklungen einzulassen – und vielleicht auch ein bisschen mehr Abenteuergeist.

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen haben Sie in Ihren bisherigen beruflichen Stationen gebraucht – und welche werden an Ihrer neuen Position besonders wichtig sein –, die Sie nicht während Ihres Studiums erlernt haben?

Tatsächlich sind viele der Fähigkeiten, die im Wissenschaftsmanagement oder in Führungspositionen erforderlich sind, nicht Teil der klassischen akademischen Ausbildung. Personalführung, Konfliktmanagement oder auch strategische Entscheidungsfindung sind Dinge, die man oft erst „on the job“ lernt. Selbst grundlegende organisatorische Fertigkeiten wie effektives Zeitmanagement oder eine sinnvolle Dokumentation von Notizen entwickeln sich meist erst mit der Erfahrung – oft durch Versuch und Irrtum.

In meinen bisherigen Positionen waren insbesondere die Fähigkeit zur klaren Kommunikation, das Navigieren in komplexen Organisationsstrukturen und das Vermitteln zwischen unterschiedlichen Interessengruppen entscheidend. Hier in Mannheim kommt nun die Herausforderung hinzu, ein neues akademisches Umfeld mit seinen spezifischen Strukturen und Dynamiken zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Ein weiteres wichtiges Element ist die Balance zwischen langfristiger strategischer Entwicklung der Fakultät und der Lösung alltäglicher operativer Fragen – eine Fähigkeit, die sich ebenfalls eher durch Praxis als durch formale Ausbildung entwickelt.

Gibt es Bücher oder Lektüren, von denen Sie sagen würden, dass man sie unbedingt gelesen haben sollte aus den Sozialwissenschaften? Welche Werke haben Sie persönlich inspiriert oder geprägt?

Schon während meines Studiums habe ich Max Weber mit großem Interesse gelesen – seine grundlegenden Fragestellungen sind für mich bis heute relevant. Besonders geprägt haben mich zudem Schriften aus der Tradition des Neoinstitutionalismus, insbesondere Paul DiMaggios Weiterentwicklung von Webers Konzept des „stahlharten Gehäuses“ der Rationalität sowie zahlreiche Arbeiten meines Doktorvaters.

Charles Ragins „Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies“ hat mein Verständnis der sozialwissenschaftlichen Methodologie stark beeinflusst. Während meiner Promotion hatte ich das Glück, Daniel Kahnemann und Albert Hirschman persönlich zu begegnen – ihre Arbeiten zu individuellen Entscheidungsprozessen sind für mich bis heute von großer Bedeutung.

Für meine Tätigkeit im Wissenschaftsmanagement ist Michele Lamonts „How Professors Think“ ein Buch, das mich nicht nur in der Lektüre begeistert hat, sondern auch immer wieder meine praktische Herangehensweise prägt.

Was ist ihr*e Lieblingssänger*in oder Lieblingsband?

Billy Bragg und They Might Be Giants – zwei Künstler, die mich schon lange begleiten. Ich habe beide schon als Teenager live im Konzert gesehen, und da sie weiterhin aktiv sind, kann ich meine Begeisterung für ihre Musik immer wieder mit neuen Songs und Auftritten erneuern.

Mit welcher berühmten Person würden Sie in die Mensa gerne essen gehen und warum?

Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einer berühmten Person in der Mensa zu essen, würde ich wahrscheinlich eine historische Figur wählen. Weltgeschichtliche Umbrüche sind oft erst im Nachhinein klar erkennbar, daher fände ich es unglaublich spannend, mit Reformern der japanischen Meiji-Restauration in den 1860ern oder der mongolischen Revolution in den frühen 1920ern zu sprechen. Ihre Perspektiven auf Wandel, Modernisierung und politische Transformation würden mich sehr interessieren – auch wenn ich nicht sicher bin, wie begeistert sie vom Mensa-Essen des 21. Jahrhunderts wären.

Was möchten Sie den Studierenden und Mitarbeitenden der Fakultät mit auf den Weg geben?

Den Studierenden und Mitarbeitenden der Fakultät möchte ich mitgeben, dass ich als neuer Dekan neugierig und wissbegierig bin und sehr daran interessiert, die Perspektiven aller Gruppen kennenzulernen. Die vier Treppen zum Dekanat im Bauteil A mögen etwas beschwerlich sein, aber wer den Weg hierher findet, ist jederzeit willkommen. Wenn meine Tür offen ist, bin ich ansprechbar! Vielleicht gelingt es uns ja auch, einen schöneren Namen für das Gebäude als „Bauteil A“ (oder B oder C) zu finden. Außerdem steht das neue Semester bevor – dafür wünsche ich allen Lehrenden und Lernenden viel Erfolg!