Diagnostik räumlichen Denkens mit Blickbewegungsdaten

Die Fähigkeit zum räumlichen Denken ist ein wichtiger Intelligenzfaktor, der Zusammenhänge mit Bildungserfolg in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen aufweist. Auch beim Lernen mit Multimedia und dem Verständnis komplexer Visualisierungen spielt räumliches Denken eine wichtige Rolle. Die Fähigkeit zum räumlichen Denken wird mit Aufgaben gemessen, bei denen Personen sich vorstellen sollen, bestimmte räumliche Transformationen „im Kopf“ durchzuführen. Solche imaginierten Transformationen sind beispielsweise Drehungen von Objekten (mentale Rotation), Veränderung der eigenen räumlichen Perspektive (Perspektivenwechsel) oder mehrschrittige, komplexere Umwandlungen (Visualisieren).

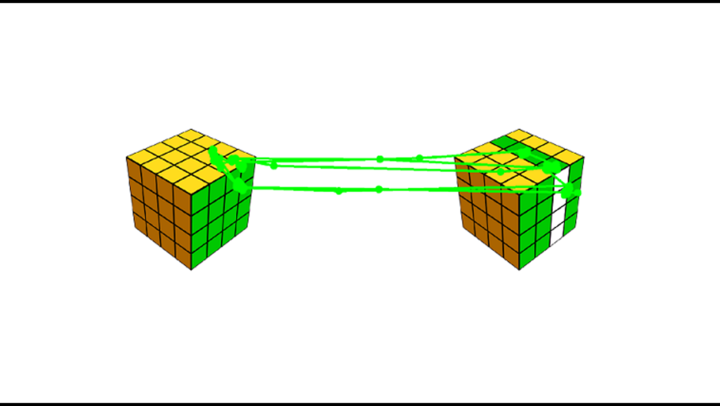

Die Aufgaben, die man bislang – insbesondere in der Forschung, aber auch in Intelligenztests – zur Messung der Fähigkeit verwendet, sind wenig standardisiert. Studien zeigen, dass viele Tests Probleme aufweisen, wenn man untersucht, wie Personen die Aufgaben tatsächlich lösen. Bisweilen sind dazu keine räumlichen Transformationen notwendig, man kann auch analytisch vorgehen (z. B. nach dem Ausschlussprinzip) oder Merkmale innerlich verbal umformulieren. Aus Gründen der Validität und um die Effizienz der Messung zu verbessern, ist es daher interessant, die Lösungsstrategien der Testpersonen sichtbar zu machen. Erkennt und vergleicht eine Person systematisch relevante Bildelemente in einer komplexen visuellen Aufgabe, und wendet sie diese Strategie bei unterschiedlichen Items an? Hierzu können Blickbewegungsmuster wertvolle Einsichten liefern.

Blickbewegungsanalysen sind allerdings mit den bisher verfügbaren Tests des räumlichen Denkens nicht sinnvoll möglich. Es gibt beispielsweise zu wenige gleichartig konstruierte Aufgaben. Um dieses und andere Probleme zu lösen, wurden neue Tests des räumlichen Denkens entwickelt, und zwar für die Faktoren Visualisieren und mentales Rotieren. Der Test für das Visualisieren besitzt mehrere Schwierigkeitsstufen mit jeweils gleichartig konstruierten, homogenen Items und wurde an verschiedenen konventionellen Tests validiert. Mehrere laufende Studien bearbeiten Fragestellungen zum Potential von Blickbewegungen, Lösungsstrategien zu identifizieren und zur effizienten Vorhersage der Fähigkeit des räumlichen Denkens beizutragen. Darüber hinaus werden weitere Parameter zur Fähigkeitsbestimmung herangezogen, insbesondere die Messung kognitiver Belastung mittels Pupillometrie.

Ansprechpartner: Dr. Benedict C. O. F. Fehringer

Ausgewählte wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema:

Fehringer, B. C. (2020). Spatial thinking from a different view: Disentangling top-down and bottom-up processes using eye tracking. Open Psychology, 2(1), 138–212. doi.org/10.1515/psych-2020-0105

Fehringer, B. C. (2021). R-Cube-SR Test. European Journal of Psychological Assessment, 39(1), 37–48. doi.org/10.1027/1015-5759/a000682

Fehringer, B. C. (2023). Different perspectives on retest effects in the context of spatial thinking: interplay of behavioral performance, cognitive processing, and cognitive workload. Journal of Intelligence, 11(4), 66. https://doi.org/10.3390/jintelligence11040066

Fehringer, B. C. (2021). Optimizing the usage of pupillary based indicators for cognitive workload. Journal of Eye Movement Research, 14(2), 10-16910. DOI: 10.16910/jemr.14.2.4

Fehringer, B. C. (2020, June). One threshold to rule them all? Modification of the Index of Pupillary Activity to optimize the indication of cognitive load. In ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications (pp. 1–5). https://doi.org/10.1145/3379156.3391341